ー海底下の超臨界CO2–水の二相環境で核酸前駆体のリン酸化を達成ー

近年提唱された新説である液体/超臨界CO2仮説に基づいて、地球生命研究所(ELSI)の田川翔大朗大学院生と藤島皓介准教授ら研究チームは、海底下の超臨界CO2–水の二相環境を高圧リアクターで再現し、生命の起源における同環境の機能的重要性を明らかにしました。同環境では水が超臨界CO2相に溶け込むことで脱水による分子濃縮を達成可能であること、またCO2流体と共在する水が酸性となりリン酸塩鉱物(アパタイト)から生命にとって必須なリン酸を溶出できることを確認し、結果的に60 ℃以上の高温環境で核酸前駆体(ヌクレオシド)のリン酸化が進むことが分かりました。本研究は、初期地球の海底下の超臨界CO2–水の二相環境が加水分解とリン酸枯渇問題の2つの問題を克服し、生命の起源にとって重要なリン酸を含む有機物を安定的に提供できる場であることを実験的に確かめることに成功しました。

原始地球環境において、生命が利用するような核酸やタンパク質などの生体関連高分子を作る上で有利に働く環境として、単純な分子が濃縮して反応するような乾燥しやすく暖かい陸温泉が考えられてきました。逆に海底熱水環境のような現代生命が多く利用する水が豊富に存在する場所では、分子の濃縮や脱水縮合反応が進みにくく、また高分子の分解が促進してしまうのではないかという逆説「ウォーター・パラドックス」の克服が長年議論されてきました。この課題の解決の糸口として2022年に海洋研究開発機構(JAMSTEC)の渋谷岳造上席研究員と高井研部門長によって液体/超臨界CO2仮説が提唱されました。これは海底下に貯留されている水を嫌うCO2流体が、陸でいうところの大気と同じく乾燥に寄与するのではないかと考えられています。特に31.1 ℃を超えて超臨界状態となったCO2は気体と液体の両方の性質を持つユニークな状態であり、水が豊富な海底下で非常に疎水的な環境を提供します。さらに豊富なCO2が溶け込むことで周囲の水が酸性となることからアパタイトなどリン酸を含む塩鉱物から溶出できる可能性があることから、リン酸枯渇問題を解決できる可能性が予想されました。

そこでELSIのメンバーをはじめとする国際共同研究チームは、超臨界CO2–水二相環境が水溶液中の有機物の脱水と濃縮を介する反応と鉱物の溶解により生命に必要なイオンを溶出することができるのかを調査しました。超臨界CO2–水二相環境の再現は水熱リアクターを用いて行い、対象物質として核酸前駆体であるヌクレオシドのリン酸化とリン酸塩鉱物のアパタイトの溶解実験を行いました。

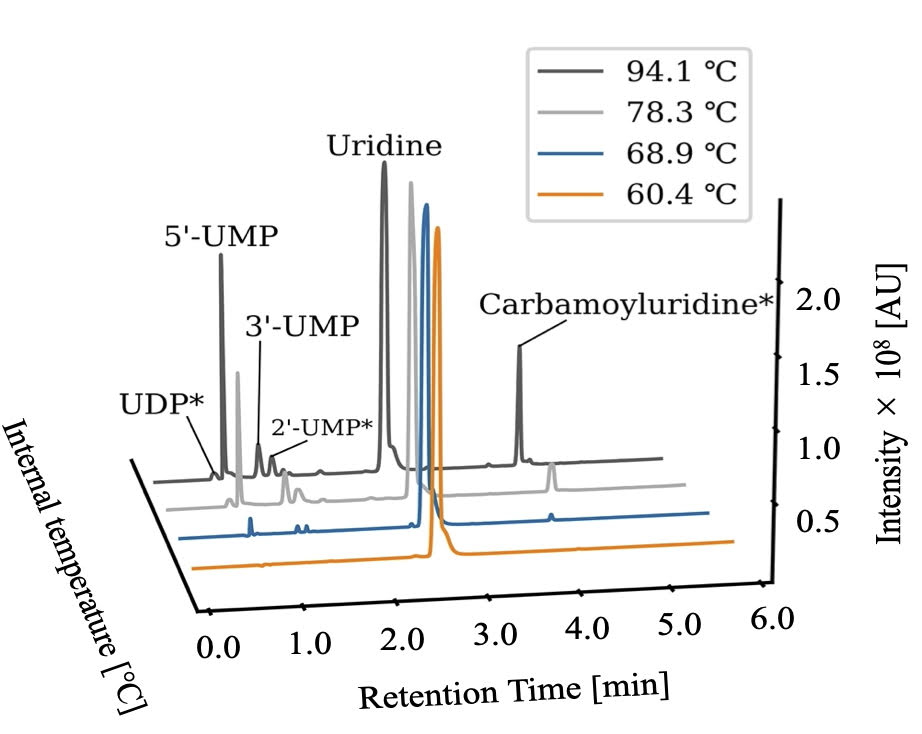

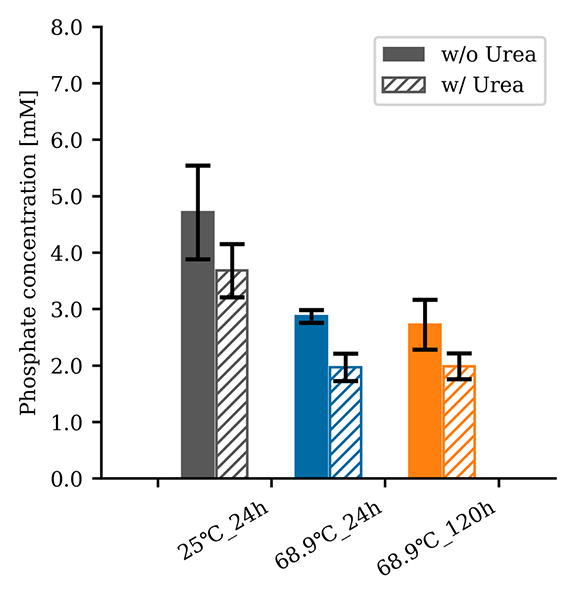

ヌクレオシドのリン酸化では、リン酸源としてリン酸二水素ナトリウム、反応促進剤として尿素を用いて、RNAの前駆体であるウリジン、アデノシン、シチジン、グアノシンそれぞれのリン酸化が超臨界CO2–水二相環境下で確認されました。しかし、陸温泉を想定した条件で得られるような環状のヌクレオチドは確認ができませんでした。ウリジンについてさらに調査を進めると、超臨界CO2を用いない水のみの条件ではウリジンのリン酸化は確認されず、超臨界CO2–水の二相環境下でリン酸化が進むことが確認されました。また、実験中の温度条件(60 ℃–94 ℃)が高くなるにつれて、ウリジンのリン酸化物の収率が高くなりました(図2)。リン酸塩鉱物のアパタイトの溶解実験では、温度が低い条件(25 ℃)のほうがアパタイトから遊離したリン酸濃度が高くなることがわかりました(図3)。またリン酸源としてアパタイトを用いた場合、リン酸二水素ナトリウムを用いた場合に比べて収率が落ちるものの、ウリジンのリン酸化が確認されました。

これらの結果から、超臨界CO2–水二相環境は、低温条件下でリン酸塩鉱物の溶解が進み、その供給されたリン酸を用いて高温条件下で有機物のリン酸化が進行すると考えられます。さらに今回の実験環境では、窓ガラス付きリアクターを用いた観測により 水が超臨界CO2側に抜けていく様子が確認されました。この現象は陸温泉の淵のような乾燥による分子濃縮が可能となる環境を提供していることを示唆しています。今回の研究は、液体/超臨界CO2仮説が提案しているような海底下に溜まった豊富なCO2環境が前生物的な化学進化においてどのような機能を果たすのかを実験的に検証するとともに、海底熱水説で長年課題とされてきたウォーター・パラドックスの解決に向けた新たな知見を提供しました。

超臨界CO2–水の二相環境における温度別の実験条件で得られたウリジンのリン酸化による生成物の液体クロマトグラフ。温度が高くなるにつれて、生成物である各種ヌクレオチド(UDP*, 5’-UMP, 3’-UMP, 2’-UMP*)の収率が上昇していることがわかる。*がついている化合物は標準物質との比較ができなかったため質量分析により推定している。 Tagawa et al., Astrobiology 2024より転載。

本グラフは、超臨界CO2–水二相環境中でリン酸塩鉱物のヒドロキシアパタイトから水に溶け出したリン酸の濃度をリン酸アッセイキットを用いて測定した。尿素の有無と温度別で実験を行った。またエラーバーはサンプルサイズ n = 3 から得られた標準誤差を表している。 Tagawa et al., Astrobiology 2024より転載。

| 掲載誌 | Astrobiology |

| 論文タイトル | Prebiotic Nucleoside Phosphorylation in a Simulated Deep-Sea Supercritical Carbon Dioxide–Water Two-Phase Environment |

| 著者 | Shotaro Tagawa1,2,7, Ryota Hatami3,4, Kohei Morino1,2, Shohei Terazawa1,2, Caner Akil5, Krisitin Johnson-Finn6, Takazo Shibuya7, Kosuke Fujishima1,2,8* |

| 所属 |

|

| DOI | 10.1089/ast.2024.0016 |

| 出版日 | 2024年11月18日 |