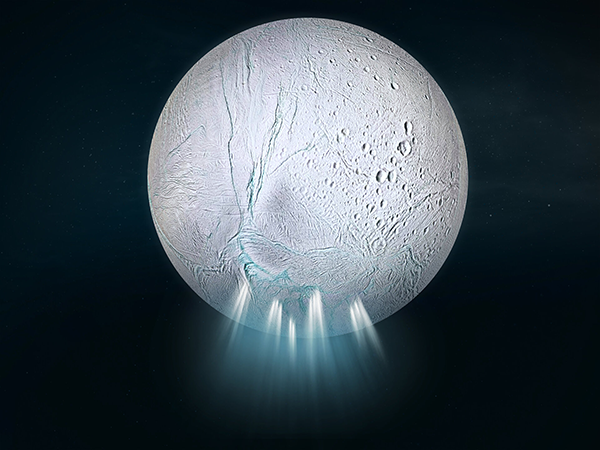

土星の衛星エンケラドスは、氷に覆われた直径約500キロメートルほどの小さな天体で、その内部には間欠泉のように噴煙を噴き上げる海が存在することから、生命の可能性を探るうえで、太陽系で最も有望な場所のひとつとされています。東京科学大学 地球生命研究所(ELSI)の研究者を含む国際研究チームは、カッシーニ探査機がエンケラドラスの噴煙から採取したサンプルに多様な有機物が含まれていることを明らかにし、さらに実験室でエンケラドスの環境を模した条件を再現してこうした有機分子が自然に合成されうることを確認しました。これらの研究成果は、エンケラドスの海が活発な化学反応の場であり、生物学的に重要な分子を生成している可能性を示し、地球外の海洋惑星で生命が誕生しうるかという根源的な問いに、新たな手掛かりを提供します。

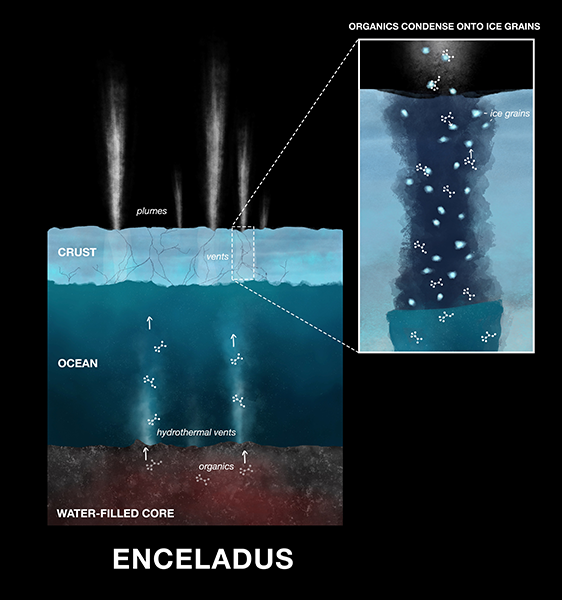

これまで無人探査機カッシーニの調査によって、エンケラドスの氷に覆われた外殻の下には内部海が存在し、南極域から水蒸気、塩分、有機物を含む間欠泉(プルーム)が噴出していることが明らかになっています。ELSIの研究者を含む国際チームによる最近の2つの研究は、この内部海の化学的な多様性と複雑さに関して新たな知見をもたらしました。

1つ目の研究は、Nozair Khawaja博士(シュトゥットガルト大学、現在はベルリン自由大学に所属)、Frank Postberg教授(ベルリン自由大学)、関根康人教授(ELSI)、関根教授の研究室に所属するMaxwell Craddock大学院生(東京科学大学 地球惑星科学系 地球生命コース 博士後期課程2年)などからなるチームによるカッシーニ探査機データの再解析に基づくものです。チームはカッシーニがエンケラドスを高速でフライバイ(接近飛行)した際にプルームから収集した氷粒子の質量スペクトルを解析しました。これまでエンケラドス由来の物質は、主に土星のEリング中の粒子を分析することで研究されてきましたが、それらは数十~数百年前の古い氷でした。今回の研究では、約18 km/sという前例のない速度で得られた新鮮な氷粒子を解析した結果、これまで検出されていなかった芳香族化合物、エステル、エーテル、窒素・酸素を含む有機物のシグナルが見つかりました。これらがプルームから採取されたということは、エンケラドス深部で現在も熱水化学反応が起きている可能性を示しています。こうしたプロセスは、地球の海底熱水環境に見られる化学反応と類似していると考えられます。

2つ目の研究は、Craddock大学院生が関根教授、Khawaja博士、Postberg教授など国内外の共同研究者と行った実験室シミュレーションです。高圧オートクレーブと極低温冷凍庫を用い、CO₂、NH₃、CH₄、HCN、リン酸塩の混合物を用いてエンケラドスに似た環境を模擬しました。加熱のみ、凍結のみ、加熱と凍結のサイクルのという3条件で実験を行った結果、最高150℃での水熱反応によってアミノ酸、アルデヒド、ニトリルが容易に生成されました。また、加熱凍結サイクルの条件では、グリシンなどの単純なアミノ酸も生成されることが確認されました。カッシーニ探査機の宇宙塵分析装置を模した新規レーザー誘起質量分析計による検査では、得られたスペクトルが宇宙船の観測結果と非常によく一致しましたが、実験ではアミノ酸が豊富に生成されたにもかかわらず、プルーム粒子の解析ではそのシグナルは検出されませんでした。これは、塩分を多く含む粒子への分配やその後の変質によって、シグナルが弱まった可能性を示しています。

これら2つの研究により、エンケラドスの内部海が化学的に多様で、動的に活発であるという考えがいっそう強まりました。噴出中のプルームに芳香族基と酸素含有基が検出されたことは、現在も熱水反応が進行していることを示しています。また、実験室シミュレーションにより、エンケラドスの環境下でアミノ酸が妥当な経路で生成され得ることが実証されました。一方で、エンケラドスから検出されている巨大高分子有機物は、今回の実験では再現できませんでした。これらの高分子有機物質の生成には、高温での触媒作用や原始的な炭素物質など他のプロセスが関与している可能性があります。

将来的に、エンケラドスのプルームを直接採取できる探査機に高度な機器を搭載できるようになれば、同位体組成の詳細な分析やアミノ酸の存在の確認に加えて、複雑な高分子が水熱合成によるものか、それとも原始的な構成要素の残骸なのかを判定できるようになるかもしれません。本研究の成果は、エンケラドスの居住可能性を評価するうえでも、地球外の海洋惑星で生命が誕生し得るかという問いを解くうえでも、極めて重要となるでしょう。

| 掲載誌 | Nature Astronomy |

| 論文タイトル | Detection of organic compounds in freshly ejected ice grains from Enceladus’s ocean |

| 著者 | Nozair Khawaja1,6*, Frank Postberg2, Thomas R. O’Sullivan2, Maryse Napoleoni2, Sascha Kempf3, Fabian Klenner4, Yasuhito Sekine5, Maxwell Craddock5, Jon Hillier2, Jonas Simolka1, Lucía Hortal Sánchez2 & Ralf Srama1 |

| 所属 | 1. Institute of Space Systems, University of Stuttgart, Stuttgart, Germany 2. Freie Universität Berlin, Institute of Geological Sciences, Berlin, Germany 3. Laboratory for Atmospheric and Space Physics, University of Colorado, Boulder, CO, USA 4. Department of Earth and Space Sciences, University of Washington, Seattle, WA, USA 5. Earth-Life Science Institute (ELSI), Institute of Science, Tokyo, Japan 6. Present address: Freie Universität Berlin, Institute of Geological Sciences, Berlin, Germany |

| DOI | https://doi.org/10.1038/s41550-025-02655-y |

| 出版日 | 2025年10月1日 |

| 掲載誌 | Icarus |

| 論文タイトル | Laboratory simulations of organic synthesis in Enceladus: Implications for the origin of organic matter in the plume |

| 著者 | Maxwell L. Craddocka*, Yasuhito Sekinea, b, c, Maryse Napoleonid, Nozair Khawajae, d, Shuya Tanf, Yamei Lia, Zening Yanga, Lucía Hortal Sánchezd, Ruiqin Yig, Frank Postbergd |

| 所属 | a. Earth-Life Science Institute (ELSI), Institute of Science Tokyo, Japan b. Institute of Nature and Environmental Technology, Kanazawa University, Japan c. Planetary Plasma and Atmospheric Research Center, Tohoku University, Japan d. Freie Universität Berlin, Institute of Geological Sciences, Germany e. Institute of Space Systems, University of Stuttgart, Germany f. Super-cutting-edge Grand and Advanced Research (SUGAR) program, Institute for Extra-cutting-edge Science and Technology Avant-garde Research (X-star), Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), Japan g. State Key Laboratory of Deep Earth Processes and Resources, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, China |

| DOI | https://doi.org/10.1016/j.icarus.2025.116836 |

| 出版日 | 2025年10月1日 |